智者大師說,我們修空觀不能住。空觀不是不能修,但是你不能執著在空的內涵上,不能以這個為究竟。如果你執著空觀,就會墮落到聲聞辟支佛,二乘人的境界中去。

這以下引《法華經》譬喻品來證明。《法華經》是佛陀開權顯實,開三乘之權,顯一佛乘之實,簡單地說,開方便門、示真實相,使令一切的聲聞人發菩提心。這一段經文就是迦葉尊者發了菩提心以後,回憶他過去在做阿羅漢的心情,我們看看一個阿羅漢,他內心證得無生以後,是什麼心情?我們看看就知道一個阿羅漢的心情了。

他說,我等若聞淨佛國土,教化眾生,心不喜樂。事實上,迦葉尊者他見到佛陀,七天就證得阿羅漢了。證得阿羅漢以後他也是常隨佛學,經常依止在佛的旁邊。當然佛陀也不是完全講小乘法,偶爾也為菩薩講大乘法,那些阿羅漢也在旁邊聽著,招呼著。但是阿羅漢聽到大乘佛法,所謂的淨佛國土,教化眾生。

這是大乘佛法的兩個內涵:一個是上求佛道,成就無量無邊依正二報的國土莊嚴,這個是成就自利的功德;另外一個是下化眾生,教化這些無量無邊的如母的有情。佛陀有時候也講這些大乘的不可思議的境界,淨佛國土、下化眾生,但是阿羅漢在旁邊聽到這樣的教法,內心是什麼心情呢?心不喜樂。對於教化眾生的這種境界,對於成就法身,對於成就淨土,我內心沒有歡喜心。

為什麼對於這樣一個殊勝的境界,沒有歡喜心呢?這以下講出一個理由:一切諸法,皆悉空寂,無生無滅,無大無小,無漏無為。如是思惟,不生喜樂。因為阿羅漢的心情,他內心安住在一切諸法,皆悉空寂。什麼叫空寂呢?就是他以畢竟空的智慧來觀察一切法,無生無滅。沒有這種生滅變異的有為相,因為從本性上來觀察,一切法是不生也不滅。

不生不滅不是一句話,你把不生不滅念成一句話,那就產生自性執。不生,然後,不滅,這是兩句話,這句話懂嗎?不生,不滅,這是兩句話。你把這兩句話合成一句話講不生不滅,剛好是一個東西不生不滅出現,那正是自性執。我們應該怎麼說呢?是諸法空相,不生、不滅,不垢、不淨,不增、不減,這都是兩句話,離開兩邊。你不要把不生不滅,不垢不淨,把它讀成一句話,你要讀成一句話,你又創造了一個法的自性出來,有一個東西是不生不滅的,那你這個就不是空義了。

就是說從畢竟空的角度,一切法是不生也不滅,不大也不小,而且是無漏無為。這個就講他內心了,我內心就暫時安住在一個無漏無為的境界,所以我這樣的思惟,不生喜樂。對於佛菩薩無量無邊的「舍利弗,極樂國土成就如是功德莊嚴」不生喜樂。

我剛開始在學習空觀的時候,也有這種心情。剛出家的時候修空觀,我讀《阿彌陀經》沒有歡喜心,極樂世界阿彌陀佛安排這麼多的七寶池、八功德水,宮殿樓閣,覺得也不錯,但是好像覺得說沒有很大的歡喜心。我是後來讀了《法華經》,慢慢慢慢另外一層地突破,再讀《阿彌陀經》起大歡喜心,這種妙用,無量無邊的莊嚴,而起大歡喜心。

所以說,如果我們剛開始修空觀的時候,如果沒有一個人引導你從空裡面出來,你真的讀到佛菩薩的莊嚴,會像迦葉尊者的心情一樣,這一切諸法不生不滅,無大無小,無漏無為,如是思惟,不生喜樂。

當知若見無為入正位者,其人終不能發三菩提心。此即定力多故,不見佛性。如果你在這個地方,在這種畢竟空的大安樂的境界裡面入了無為,以這個為究竟目標,你就證入了。當然這個證入就是阿羅漢位了,這個人的結果,就很難再發阿耨多羅三邈三菩提心了,就是定力多故,不見佛性。

我們菩薩道一路走過來,真的感覺到善知識的指導非常重要。一點的差錯,那都不是三言兩語能夠彌補,那一差錯就是百千萬劫距離的差別。你看《華嚴經》,《華嚴經》對菩薩道的開示,它怎麼說法呢?《華嚴經》說:

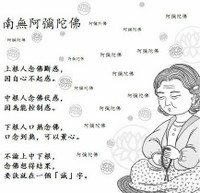

菩薩清涼月,常游畢竟空,眾生心垢淨,菩薩影現中。

第一個是講菩薩修空觀的一個境界,菩薩是怎麼修空觀的呢?菩薩那一念心的清涼月,常游畢竟空,欸,你看他用一個「游」字。你看菩薩那個月亮,它在空性當中是活動的,不是安住的。這句話就講得很清楚了,菩薩的清涼月是常游畢竟空,是在空性裡面活動。所以他才有辦法眾生心垢淨,菩薩影現中,才能夠跟眾生感應道交。月亮的好就好在,它在空中是活動的,它不是死死地咬住空性,它在空性裡面游動。這個地方是給我們一個修空觀的消息,不要錯損菩提。

不過話說回來,我們也不要因為,修空觀容易墮二乘而不修空觀,空觀是三乘人必修的法門。智者大師講通教,般若波羅蜜的空觀智慧,通前通後,三乘共坐解脫床,沒有一個菩薩不修空觀能成就菩薩道,沒有。你沒有修空觀,怎麼安住你的內心呢?安住在自我?安住在自我你行菩薩道,諸多過失,那一定都是有漏的,那都是不及格。

沒有修空觀行菩薩道,修的善業都是不及格,人天善法。這句話就是說,空觀應該修,但是不能執著。因為它是一個以無所得為方便。無所得的智慧是趨向於菩薩道的一個方便,依止這個般若波羅蜜的方便,來消滅我們的我執法執,是這個意思,可以修,但是不要錯損菩提,這是證果的第一個功德。

來果老和尚

來果老和尚 道證法師

道證法師 蕅益大師

蕅益大師 夢參法師

夢參法師 如瑞法師

如瑞法師 弘一大師

弘一大師 省庵大師

省庵大師 妙蓮老和尚

妙蓮老和尚 其他法師

其他法師 六祖慧能

六祖慧能 淨慧法師

淨慧法師 太虛大師

太虛大師 淨界法師

淨界法師 星雲法師

星雲法師 印光大師

印光大師 慧律法師

慧律法師