四智,具雲四智相應心品,又簡稱四智心品,意即與四智相應的一聚心、心所,是菩提的四種德能,亦即佛的四種智慧,是轉有漏的第八識、第七識、第六識,及前五識,如其次第所得:一、大圓鏡智,二、平等性智,三、妙觀察智,四、成所作智。陳真諦譯《攝大乘論釋》卷十三作顯了智、平等智、回觀智、作事智。隋笈多譯《攝大乘論釋論》卷九作鏡智、平等智、正觀智、作所應作智。唐波羅頗密多羅譯《大乘莊嚴經論》卷三作鏡智、平等智、觀智、作事智。

大圓鏡智是轉有漏的第八阿賴耶識聚所得的無漏智。這個智,遠離一切我執、我所執及一切所取、能取的分別,能緣的行相及所緣的內境都微細難知,而於一切境界能不愚迷、不忘失(常現前)。性相清淨,遠離一切有漏的雜染,為一切純淨圓滿的色心現行功德所依,又攝持一切清淨無漏功德的種子,能現能生自受用的佛身、佛土,及其餘三智的影像。無間無斷,窮未來際,猶如大圓鏡,能映現眾多的色像。如《佛地經》說:「大圓鏡智者,如依圓鏡,眾相影現。如是,依止如來智鏡,諸處(即六處)、境(即六境)、識(即六識)眾像影現。」這個智,內緣取自體功德的種子,外緣取一切真、俗所知境界。就緣真即緣取真如的方面說,是無分別智;就緣俗即緣取其餘境界的方面說,是後得智所攝。其體是一,隨義用的差別分為二種。了俗由證真,證真為先,然後緣俗智生,所以把這個後生的緣俗智稱為後得智。或者和後得相似,稱為後得智。其餘的平等性智,妙觀察智亦是如此。

平等性智是轉有漏的第七末那識聚所得的無漏智。這個智遠離二執,觀染淨諸法、自他有情悉皆平等,由此安住無住涅槃,經常和大慈大悲相應,隨十地菩薩所樂,示現他受用的佛身、佛土等影像。又是妙觀察智的不共所依。這個智週遍緣取一切真俗境界。

妙觀察智是轉有漏的第六意識聚所得的無漏智。這個智善觀察一切諸法的自相及共相,無礙自在(《佛地經》說:「謂於一切境界差別常觀無礙」)。又攝藏無量陀羅尼(總持)門、三摩地(定)門,及所發生的六度、三十七菩提分、十力、十八不共法等無量功德珍寶,在大眾會中,能現一切自在作用,轉大法輪,斷世間一切疑惑,令諸有情皆獲利樂。這個智週遍觀察一切法的自相、共相皆無障礙,所以也是週遍緣取一切境界。

成所作智是轉有漏的眼等前五識聚所得的無漏智。這個智是為想方便利樂地前菩薩及二乘、凡夫等一切有情,週遍在十方一切世界,示現種種無量無數不可思議的變化身、土等三業,成就本願力所應作的八相成道等事。這個智也能週遍緣取一切境界,然而隨意樂力或緣一法,或緣二法,或緣多法。

四智雖然各各定有五遍行、五別境、十一善及心等二十二種心法(《佛地經論》卷三作二十一種)相應,然而在佛地一切心心法的分位所現起的各種功德中,智即別境中慧心所的作用最為殊勝,所有其餘的有為功德都是智的差別,所以以智為名。如《佛地經論》卷三說:「智有四種,謂圓鏡等,於佛果地諸心心法分位所現諸功德中,智最殊勝,以智為名,總攝一切有為德故。」又四智,如上所說,是如其次第轉有漏的八、七、六、五識所得。如《佛地經論》卷三說:「轉第八識得大圓鏡智相應心,能持一切功德種子,能現能生一切身、土、智影像故。轉第七識得平等性智相應心,遠離二執自他差別,證得一切平等性故。轉第六識得妙觀察智相應心,能觀一切皆無礙故。轉五現識得成所作智,能現成辦外所作故。」然而《大乘莊嚴經論頌》卷三說八、七、五、六識、如次而得故。無性《攝大乘論釋》卷九也說轉五現識得妙觀察智,轉意識得成所作智。對《莊嚴論頌》所說,有兩種解釋,第一《莊嚴》是不依次第而說,並非說轉第六識得成所作智;第二是《莊嚴論》中據第六識能作神通等事業,所以說得成所作智;前五識到果位才能夠觀察,所以說得妙觀察智。對《無性攝論》所說,《成唯識論了義燈》卷七末說「無性二釋,各隨一義,不違二論」(《唯識》、《莊嚴》)。然而《佛地經論》(卷三)評破轉前五識得妙觀察智,說說法除疑,週遍觀察,不是前五識所能。總之,以《唯識》、《佛地》等論所說為正義。智雖然不是識,然而依附識而轉起,以識為主,所以說是轉識所得。又識的意義是分別,智的意義是決斷;在有漏位中,智劣識強;在無漏位中,智強識劣。為勸勉有情令依智舍識,所以說轉識得智。

四智是道諦所攝,所以只是無漏,即諸佛的功德及身、土等,皆是無漏的種姓所生。諸佛已經永遠舍棄一切有漏法的種子,雖然有示現作生死身、業、煩惱等,和苦、集諦相似,然而實在是無漏道諦所攝。

四智的種子,皆無始時來法爾本來具有,依附第八阿賴耶識,前滅後生,相續不斷,不是現在從熏習所生,此即大乘二種種姓中本姓住種姓,《成唯識論》卷九說:「謂無始來依附本識(第八識)所得無漏法因。」發心以後,由聽聞正法等外緣熏發,令無漏舊種漸漸增長,此即大乘二種種姓中習所成種姓。又說:「謂聞法界等流法已,聞所成等薰習所成。」大圓鏡智、有說菩薩金剛喻定(第十地滿心金剛無間道)現在前時,轉滅一切有漏種子及異熟識等,即開始現行。有說金剛喻定現在前時,還沒有頓舍異熟識種,要到次剎那的解脫道初成佛位才得開始現行。《成唯識論》卷十平列兩說,《佛地經論》卷三隻舉前說,然而《成唯識論述記》卷十以後說為正義。這個智,執持一切無漏種子令不失壞,從初成佛起,盡未來際,相續不斷。平等性智,菩薩初地初現觀時即菩薩見道初現前位,和我、法二執相違,才得開始現行,從此以去,在以後的諸地中,加以修習,令增長清淨圓滿。在無漏觀等現在前時,經常現行。假如有漏心現前,或有間斷。像這樣展轉到第十法雲地最後心以後,便和純淨的第八識相依,盡未來際,相續不斷。妙觀察智就生空觀品說,二乘見道位也得開始現行,此後展轉頓悟者從見道位到無學位,漸悟者從四果向大到菩薩解行地終,頓漸二悟菩薩或者到上位(上位即十地及如來地),衹要不是有漏心現前或無心時,皆得現行。就法空觀品說,菩薩見道位才得開始現行,此後展轉到上位,衹要不是有漏位,生空觀,及無心時,其餘一切位皆得現行。成所作智,有說在菩薩修道位中,由後得智引發,也得開始現行。有說要成佛才得開始現行,成所作智是轉有漏的前五識所得。前五識以五根為不共依,而以現行第八識為共依。在因位十地中,能變的第八識是有漏,所以所變的五根也是有漏,有漏不共必俱同境的五根,必不能發無漏的五識。因此成所作智要到成佛依五漏的五根才得現行,而且這個智由作意才現起,所以在佛果上,也不是永遠現前,常有間斷。《成唯識論》卷十平列以上兩說,《佛地經論》卷三評取後說。總之,四智中,妙觀察、平等性二智,通達修習二位的菩薩,證得一分;大圓鏡、成所作二智,必須到究竟位才得現行。從而具足這四智,得大菩提的,只是究竟位的佛果。

(黃懺華)

佛弟子文庫 > 中國佛教 > 正文

子題:澡罐 行事鈔·受戒緣集篇:「僧祇雲,受戒已,要畜漉水袋,應法澡罐等,如隨相中。」資持記釋云:「應法澡罐...(公案)溈山五峰雲岩,同侍立百丈。百丈問溈山:並卻咽喉唇吻,作麼生道?溈山云:卻請和尚道。丈云:我不辭向汝道...又作四種瓔珞莊嚴。據大方等大集經卷一陀羅尼自在王菩薩品載,菩薩以持禁戒、修禪定、知聖諦、持善惡等四法莊嚴法身...Wangwutianzhuguo Zhuan 佛教史傳。亦稱《往五天竺傳》。新羅慧超撰。3卷。記述慧超從中國去古印度探求聖跡所經...摩訶剌佗,梵名 Mahā-rāstra,巴利名 Mahā-rattha。為印度之古國,位於南印度摩臘婆國之南。又作摩訶羅仛國、摩...(名數)是性宗所立。於八識之外,證有無為之真如識。初無著菩薩造攝大乘論,至支那而二譯不同。梁朝真諦,乃立九識...【惡趣壽量】 p1159 俱舍論十一卷十七頁云:已說善趣壽量短長;惡趣云何?論曰:四大王等六欲天壽、如其次第,為等...(名數)謂色界第三禪天有少淨無量淨遍淨之三天也。新譯仁王經上曰:九梵三淨。...【玄奘】 河南洛陽人,俗姓陳氏,潁川陳仲弓之後。鳩車之齡落[(鬚-須)/采],竹馬之齒通玄。牆仞幹霄,風神朗月...又作修德性德、自性得人功得。依修習而得,稱為修得;無始以來自性本有,稱為性得。性習之二性、性淨方便淨之二種涅...一切有可分為七類。即:(一)地獄有,又作不可有。(二)畜生有,又作傍生有。(三)餓鬼有,又稱鬼界有。(四)人有。(五...佛說觀藥王藥上二菩薩經 宋西域三藏畺良耶舍(宋言時稱)譯 如是我聞。一時佛在毘耶離國獼猴林中青蓮池精舍。與大比丘...十善業道經 大唐于闐三藏實叉難陀奉 制譯 如是我聞: 一時佛在娑竭羅龍宮,與八千大比丘眾、三萬二千菩薩摩訶薩俱。...慈悲道場懺法傳 此懺者梁武帝為皇后郗氏所集也。郗氏崩後數月。帝常追悼之。晝則忽忽不樂。宵乃耿耿不寐。居寢殿聞外...能夠放下的人,是有智慧的人,是自在的人,是解脫的人。 放得下的人,應該先放下自己,其次放下週遭所有的一切。所...清晨登山的時候,在山道階梯上,看見一隻被人踩扁而黏在地上的小蟲尸體,我把它拾起來放進草堆與泥上,說:怎麼這樣...在你愁眉苦臉度日之際,是否已經忘了金錢最初的意義,是幫助我們實現夢想、實踐價值、快樂過日子? 你認為百萬富翁... 《楞嚴經》說:理則頓悟,乘悟並銷; 事非頓除,因次第盡。理者是理性,即人人本心,本來平等之性。天台宗的六即是...

《楞嚴經》說:理則頓悟,乘悟並銷; 事非頓除,因次第盡。理者是理性,即人人本心,本來平等之性。天台宗的六即是... 我們在沒有學佛之前,我們的內心狀態是跟著感覺走,你的心跟環境接觸的時候,你想做什麼,你就做什麼,完全是活在直...

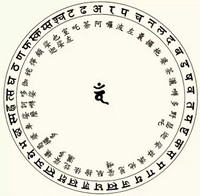

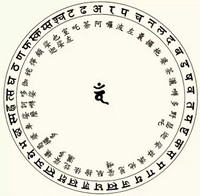

我們在沒有學佛之前,我們的內心狀態是跟著感覺走,你的心跟環境接觸的時候,你想做什麼,你就做什麼,完全是活在直... 華嚴字母經過一千多年的傳承,已成為佛教梵唄的一顆明珠,堪稱東方文明最完美的歌樂之一。是學菩薩行、修菩薩道的一...

華嚴字母經過一千多年的傳承,已成為佛教梵唄的一顆明珠,堪稱東方文明最完美的歌樂之一。是學菩薩行、修菩薩道的一... 在我們大乘佛法的生命觀,《華嚴經》講到應觀法界性,一切唯心造,這句話簡單的解釋就是說,我們的生命現象,其實是...

在我們大乘佛法的生命觀,《華嚴經》講到應觀法界性,一切唯心造,這句話簡單的解釋就是說,我們的生命現象,其實是... 禮是禮貌,待人的禮節,禮儀等,第一堂課已講過。現引古德四句話說明與人相處之道: 臉上無瞋真供養、口裡無瞋出妙...

禮是禮貌,待人的禮節,禮儀等,第一堂課已講過。現引古德四句話說明與人相處之道: 臉上無瞋真供養、口裡無瞋出妙...

四智

【中國佛教】

| 上篇:唯識四分 | 下篇:五重唯識觀 |

【明行圓滿】 p0806 如如來十號中說。 二解 瑜伽八十三卷十八頁云:明行圓滿,所謂三明。遮行,行行,皆悉...

應法澡罐

溈山侍立百丈

四種莊嚴

往五天竺國傳

摩訶剌佗國

九識

惡趣壽量

三淨

玄奘

修得性得

七有

【大藏經】佛說觀藥王藥上二菩薩經

【大藏經】佛說十善業道經

【大藏經】慈悲道場懺法

聖嚴法師《別再執著了》

山道上的小蟲

你是否已經忘了金錢最初的意義

既然理即是佛,我們與佛又有何區別

必須覺悟的三層道理

華嚴字母的殊勝之處

生命是我們的思想變現出來的

大安法師

大安法師 聖嚴法師

聖嚴法師 來果老和尚

來果老和尚 道證法師

道證法師 證嚴法師

證嚴法師 夢參法師

夢參法師 如瑞法師

如瑞法師 弘一大師

弘一大師 達照法師

達照法師 妙蓮老和尚

妙蓮老和尚 其他法師

其他法師 淨慧法師

淨慧法師 淨界法師

淨界法師 星雲法師

星雲法師 印光大師

印光大師 慧律法師

慧律法師