「不善不生,善法不滅。」

罪過的事情不要現起;有功德的事情不要滅,叫它現起而不消失,應該是這樣子。「不善不生,善法不滅」。

我再講個故事,講「不善不生,善法不滅」的故事。

釋迦牟尼佛在世的時候,在大眾里正在說法的時候,來了一個獅子,到佛邊它就蹲在那裡。佛看見這個獅子,佛就說了四句話:「不眠夜長,疲倦道長,愚生死長,莫知正法。」說這麼四句話。對這個獅子說,就是「愚生死長,莫知正法」;前面兩句是另外的事情,「不眠夜長,疲倦道長」這兩句話是另有所指,我也順便解釋它的意思。

釋迦牟尼佛成道六年以後,回到國家去見淨飯王。淨飯王看見兒子回來了心裡很歡喜,但是也有個不歡喜,什麼不歡喜呢?他看見兒子三十二相、八十種好、放大光明,他心裡很快樂;但是在佛陀周圍的這些弟子,淨飯王不歡喜,這些弟子多數原來都是外道、修苦行,太陽曬得皮膚都黑黑的、還瘦瘦的,不莊嚴。佛是非常莊嚴,但是弟子在周圍坐在那裡不莊嚴。

淨飯王就對佛說:「我想要叫釋種姓里邊的年輕人出家,好不好?」佛說:「好!好!」於是乎釋種姓里選了五百人,就是年輕人,又白又胖,出家。出家以後,佛派舍利弗尊者、目犍連尊者帶領這些王族的年輕人到王舍城去,離開迦毗羅衛國遠遠的,離開他的家遠遠的,到王舍城那裡去,這兩位大阿羅漢負責教導他們修學四念處。

這些王子都是富貴的人,在家的時候,走路的時候有車,也不那麼辛苦,睡覺一睡睡到大天亮,都是很自在的。一出家了,不能坐車了,徒步走,乞食要徒步走,但是這時候吃飯少了,不像在家的時候隨時願意吃東西就吃東西,吃飯吃多睡眠就多。出家以後,吃飯少,走路要自己徒步走,所以這個情形就是「不眠夜長」,夜間沒有那麼多覺睡了,就感覺夜很長,天還沒亮;你若是一覺睡到大天亮,也不感覺到長。「疲倦道長」,現在從郊外遠遠的到城市里乞食,要走一大段路的,走、走,不習慣走路,要走路就感覺疲倦,就感覺到這個道路這麼長,還沒走到,還沒到地方。這兩句話指這些王子出家以後的生活情況。

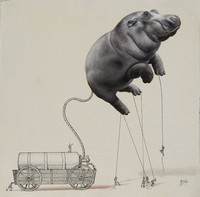

第三句話是「愚生死長,莫知正法」,這句話什麼意思呢?就指這個獅子說的。佛說:在毗婆尸佛的時候(毗婆尸佛到釋迦牟尼佛是九十一劫),在毗婆尸佛的時候,毗婆尸佛出現世間,和釋迦牟尼佛一樣,到處宣揚真理、教化眾生。當時有一個婆羅門讀書很多,社會地位也很高,國王、大臣、長者、居士都尊重他。他雖然沒有官位,但是受到社會大眾的尊重,到什麼地方大家都恭敬尊重他;因為他是有學問的人,很多人都是他的學生,受到這樣的榮譽也有道理。那麼他這個時候聽人說,毗婆尸佛出現世間宣揚真理。「什麼真理?」他心裡想一想:「我也去聽一聽,看看毗婆尸佛究竟說什麼。」他就來了。

他到毗婆尸佛這裡來的時候,毗婆尸佛正是給大比丘說法。說法的時候,大家都注意聽佛說法,心裡面不亂,一心不亂地聽法,不知道他來。可是他到這兒來的時候,大家注意聽法都不睬他,他心裡面不是味道:「到什麼地方人家都恭敬我,我到這兒來沒有人睬我!」心裡不舒服,就忿怒了,他就說一句譭謗大眾的話,說了一句話。這些出家人都是剃光頭的,他就說:「你們這些禿驢不懂禮貌!」說了這句,心裡恨恨地就走了,也沒有聽法就走了。

釋迦牟尼佛說,他在毗婆尸佛的時候曾經有這麼一件事,他死掉以後就變成獅子了。從毗婆尸佛到釋迦牟尼佛已經九十一劫,到釋迦牟尼佛還是獅子!就是九十一劫這麼長遠的年代一直地做獅子。為什麼會這樣子呢?「愚生死長」,他糊塗啊!譭謗這些出家人、罵這些出家人,就這一句惡口造的罪,使令他這麼長久的時間做獅子,「愚生死長」。「莫知正法」,就不知道諸法的真理,不明白道理,糊塗,一定到處都要受到人家的恭敬,心裡面才感覺舒服,其實這不合道理,不應該這樣子。他就是惡口,用瞋心、忿怒造這麼一個惡口的罪業,這就是不善。有這樣的罪業生出來,就是自己創造了這麼長久的獅子的生死,死了以後又做獅子、死了以後又做獅子,做這麼長久。

所以我們佛教徒「不善不生,善法不滅」,罪過的事情不要做,不要造有罪的事情;「善法不滅」,常常地做很多很多的善法,做功德的事情。當然凡夫就是這樣子,常常心裡有煩惱;一時的有理智,不要做罪過的事情;但是有煩惱來了,不能自主,還是要造罪;造罪,那只好懺悔了!頭幾天我也說過,你若是讀誦《金剛般若波羅蜜經》也可以,學習《維摩詰所說經》也可以,你修諸法實相觀──觀空無我,就能滅一切罪的!還是可以滅罪。

星雲法師

星雲法師 印光大師

印光大師 慧律法師

慧律法師 善導大師

善導大師 蓮池大師

蓮池大師 廣欽老和尚

廣欽老和尚 虛雲老和尚

虛雲老和尚 圓瑛法師

圓瑛法師 宏海法師

宏海法師 玄奘大師

玄奘大師 大安法師

大安法師 界詮法師

界詮法師 聖嚴法師

聖嚴法師 憨山大師

憨山大師 紹雲老和尚

紹雲老和尚 智者大師

智者大師