是以欲透塵勞,須知要徑;將施妙藥,先候病源。若細意推尋,冥心體察,則何塵而不出,何病而不消。斷惑之門,斯為要矣!

我們修行人,想要突破三界的塵勞,三界的生死,你要知道這個途徑,不能盲修瞎練,你要知道怎麼出去?出三界主要的途徑?下面做一個比喻,「將施妙藥,先候病源。」比如說我們現在吃藥,吃藥你要知道你是什麼病?你的病在哪裡?你是肝病呢、胃病呢?才知道你要吃什麼藥,先候病源。這句話是說,要了生死你要知道要從哪裡下手?「若細意推尋,冥心體察」,如果我們對第七意識的行相,這種我法二執。細,就是仔細地推求,去尋查;冥心的體察,這個冥心是靜下心來,好好地體會觀察我法二執的行相,好好地對治它。

「則何塵而不出」,這是以果報來說。我們一切的塵勞,一切的生死,乃至於分段生死、變易生死,哪有不出離的呢?這是就果報來說,有這種功德。因地來說「何病而不消」,一切的煩惱病哪有不消除的呢。最後做一個結勸,「斷惑之門,斯為要矣!」我們要斷煩惱,整個關鍵就是第七意識的:恆審思量我相隨,你要破壞你生命體裡面執著一個我,還有我們認為一切的境界都是實法。

我們凡夫是這樣認為,這一期的生命體當中有一個我,有一個主宰者,有一個受用者。然後這一期生命當中有我所——這是我的房子,這是我的眷屬,這是我的什麼什麼什麼,就是法執。這樣子的話,你有我和我所,就引生很多的貪煩惱、嗔煩惱出來,貪瞋癡慢疑都出來。那麼貪瞋癡慢一出來,你就造有漏業,你就流轉生死了。

經典上說,「一切業障海,皆由妄想生。」一切的業障,我們眾生的業障從哪裡來呢?一切業障像大海一樣,深廣無涯,皆從妄想生。不是別人給我們的,內心攀緣執著產生的,我們內心有毛病,「一切業障海,皆由妄想生。」這個地方,「斷惑之門,斯為要矣!」修行整個下手處,不管你修行哪一個法門,你是拜佛、持咒、念佛等等也好,你一定要把這個我法二執給降伏,乃至於破壞。

我們講往生極樂世界好了,你說我修淨土法門我不去斷惑,沒錯。但是你一定要臨終正念,心不貪戀,意不顛倒,第六識不能貪戀娑婆世界,你的意——你的第七意識不能夠顛倒,不能產生執著。對不對?你如果臨終正念失去了,不能往生,你顛倒了。印光大師說,比如你走到房子裡面去,太陽照不到你,不是太陽的過錯。你自己執著了,顛倒了,跟阿彌陀佛本願不相應了,不能往生不是阿彌陀佛不慈悲。

我們怎麼能夠保持臨終的正念呢?蕅益大師講,你沒有平常的正念,絕無臨終的正念。你不要存僥倖心理說,平常無所謂,我就盡量地攀緣,盡量執著,到臨終就是總會有人幫我助念。如果說你平常過著放逸的生活,我法二執的勢力很強大,你對你的眷屬,對名聞利養很在意,可能臨終別人幫你開示,不見得有效果。

所以我們在平常就經常要保持正念,平常我們不敢講說都不執著,凡夫的境界,無住,東去西去,不如到萬里無寸草處去。一個人內心他能夠安住在畢竟空境界,是一個聖人的境界,他不管怎麼樣,內心是安住在萬里無寸草的境界,那是聖人的境界。但是我們做不到無住,怎麼辦呢?至少要把它看淡一點。就像蕅益大師說的:

「世情淡一分,佛法自有一份得力。」

蕅益大師說,你修行那麼久了,每天拜《八十八佛》,每天念佛,每天讀誦《金剛經》、讀誦《法華經》,對佛法也有信心,修了幾十年了。你怎麼知道修行是不是有得力呢?學佛以後跟學佛之前是不是有進步呢?「世情淡一分」,你如果學佛以後,對整個世間的名聞利養,這種眷屬,看淡了,「佛法自有一份得力」。你能夠淡一分,有一份得力;淡兩分,兩分得力。「娑婆活計輕一分,生西方便有一分穩當」。你對整個娑婆世界的活計——這種財色名食睡,能夠輕一分,往生西方便有一分穩當。

我們修行,你說你要我完全無住,這怎麼可能?我心一定要有所住,對不對?有念頭就有所住。你要有所住的話,就是念佛、念法、念僧。我們下手處。的確是這樣,我們一個修行人心不能無所住的,不可能。但是你有所住,怎麼辦?你就念佛,你心就住在佛號上,最好。

有時候我們要思惟一下,煩惱都自己找的。你的心住在外在的境界,你說你是我的眷屬了,這個東西是我的。但是我們必須要覺悟,這個境界是因緣有,眾生的心也是生滅的。你把你的心住到他的境界上,你看看,你有問題;他是無常的,他一改變,你說你怎麼對我這樣子?就痛苦了。但是你不能怪他,因為他本來就是無常的,這諸法的實相就是這樣,你有所住,你的心住在他的境界上。

「若心有住,則為非住」,你已經非住了,你心裡就住在一個不合理的地方了。痛苦是你自找的,你是要住在這個外在境界上,怪誰?所以我們一個修行人內心有所住,欸,我們念佛、念佛、念僧,多好,佛法僧不會虧待我們,這句佛號不會虧待我們。沒有事心就住在佛號上,念佛,我思惟摩訶般若波羅蜜,沒有事,我就拜《八十八佛》,讀誦大藏經典。我整個內心就「將此身心奉塵剎,是則名為報佛恩」,整個身心世界就投到佛法境界裡面去。

其實我們修行人,人情世故隨便應付一下就好了,這是因緣所生法,大家見見面,合掌令歡喜就算了。

真正的重點,你內心的佛法——佛,佛號;你的法,你經常安住在你的法義——不淨、苦、無常、無我四念處,安住。這個真正能夠帶你到安樂的境界去。外在境界能夠讓你得到快樂嗎?你看看世間的有錢人,他不見得快樂。如果說外在的財富能夠得到快樂,那些有錢人是最殊勝了。有錢人的苦惱很多,他很多地方有所住,他心住的境界很多。他所住的境界,對不起,都是無常的,任何一個因緣改變,他的心就是要轉,是不是這樣?

所以我們應該把心住在心中的法寶,住在我們的佛號上。這樣子的話,雖然我們不能夠常游畢竟空,但是這種住,它能夠帶你到畢竟空的境界上去,它能夠使令你現生就得到安樂。這是很容易體會的,比如你今天,真正一個修行人,你每天有個定課,每天拜個《八十八佛》,然後打坐一下,你念佛,或者讀誦大乘經典。你感到,哎呦,你把世間的這個內心的住——執著降低了,你感到內心真的是很安樂。這個事我相信大家都有一種感覺。你那個住降低一分,內心就安樂一分。

當然你出了佛堂,一看到這外在的色聲香味觸,又開始住了。所以我們的體會,我們相信佛的話是沒有錯的,真的,「若心有住,則為非住」,這個痛苦都是自己找來的。所以我們講,「一切業障海,皆由妄想生」,是自己找的。怎麼辦呢?這個地方就說,「斷惑之門,斯為要矣!」你要知道修行的重點,要從我法二執去對治。

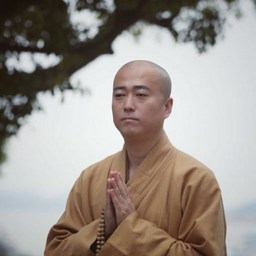

慧律法師

慧律法師 善導大師

善導大師 蓮池大師

蓮池大師 廣欽老和尚

廣欽老和尚 虛雲老和尚

虛雲老和尚 圓瑛法師

圓瑛法師 宏海法師

宏海法師 玄奘大師

玄奘大師 大安法師

大安法師 界詮法師

界詮法師 聖嚴法師

聖嚴法師 憨山大師

憨山大師 紹雲老和尚

紹雲老和尚 智者大師

智者大師 來果老和尚

來果老和尚 道證法師

道證法師