一九一七年,我四十三歲,在營口開藥鋪,每天除看經外,還附帶著出診。如遇有錢人,看病吃藥全要錢,遇窮人則施醫施藥不要錢,對地方上謀幸福的事,均量力而為之。

一天,從街上回櫃,看見櫃檯裡邊,放著一個名片,上邊一行字是:「天津東南城角清修院住持——清池。」

我見到這張名片,心裡很歡喜!就問櫃上的人:「誰留的片子?人上哪裡去咧?」

據櫃上的夥計說:「剛才來一個化緣的和尚,大高個,因為你不在家,他又走了,說待一會再來。」

當時我想:片子雖然是清池和尚,但來的本人,絕不是他。因為我在紅螺山認識他,是一個小矮個,所以知道不是清池和尚本人。

下午,那位和尚又來了,果然不是清池和尚,是那位成顯和尚。他因為在營口有一位居士,找那位居士去化緣,附帶著給我捎來個片子。我暗暗的把那個片子擱在褂兜裡,誰也不知道。在照應他吃飯的時候,就探聽清修院的住址,應當怎樣去法。這時我出家的心,完全觸動,自己以為是因緣成熟了!

隔了沒幾天,我帶了這張片子,佯言回家修理墳地,拋去萬緣,放下一切,就離開營口到天津去了。

不過這一次走,和平素出門,心裡確實兩樣滋味!覺得百端交集,萬感雜投,有些酸楚淒涼的情緒,自念:先前因為父母在堂,自己沒有三兄二弟,捨不得去出家。後來又為妻子受累,熏染了一些世俗習氣,熏得挺厲害,仍然不得出家,所以心裡很難過。又想:假如我現在死了,不也就能成了嗎?這一次就算我得了個急症死去,借此機會去出家參學,然後再回來,度脫妻子,這有什麼放不下呢?所以我在路上走著的時候,雖然很難過,而心裡卻作死想,以為是自己死後的靈魂在前行。

繼續地想:現在我下面已有一個姑娘已出門了,五個男孩,大的才十四歲,小的剛會走,又沒人教養他們。三四十年來東跑西奔,沒有一點積蓄,全靠這個小藥鋪吃飯。我走了之後,藥鋪無人照管必定歇業,將來全家挨餓,流離失所,這怎麼辦呢?然而,又一想:天下流離失所的人太多了,許別人的眷屬流離失所,就不許我的眷屬流離失所嗎?

又想:假如我出了家之後,到各地去參訪,在路上遇見了我的孩子正在討飯,這時我管他不管呢?唉!天下討飯的孩子太多了,許別人的孩子討飯,就不許我的孩子討飯嗎?這件事也不足深慮!

可是,我的女人,在我不言語一聲去了之後,她領著五個孩子,生活上一定很為難。如果她要嫁給別人,這不是於我很難看嗎?以後我聽說;或者在一個村裡遇見她,將作如何感想?唉!又一尋思,天下的女人改嫁的太多了,這是我出家,如果我早已死去,誰能保險她不改嫁呢?況且許別人的女人改嫁,就不許我的女人改嫁嗎?她今生是我的女人,前生是誰的女人?來生又要變成誰的女人呢?這事也不足掛在心上。如果真的為了妻子的事情,而連累了自己的一生;其實何止一生,恐怕生生世世的,永遠沉淪下去了!這樣,不但不能度脫妻子,同時也無法度脫自己。如果我現在能夠毅然決然的出了家,潛心佛典,得到真實的修行,將來遇見她們,也勸他們念佛修行,了生脫死,這不是兩全其美的事嗎?

還有……唉!放下吧——放下吧!

雖然是心裡千頭萬緒,想這樣想那樣,這都是感情作用,也是熏染的一些世俗習氣太深的緣故。架不住我在路上一邊走,一邊用理智來抑制它,結果也都放下了,覺得一無牽掛,萬緣皆空。

因此才決然走到了天津的清修院!

智者大師

智者大師 印光大師

印光大師 玄奘大師

玄奘大師 大安法師

大安法師 如瑞法師

如瑞法師 慧律法師

慧律法師 弘一大師

弘一大師 省庵大師

省庵大師 界詮法師

界詮法師 善導大師

善導大師 妙蓮老和尚

妙蓮老和尚 聖嚴法師

聖嚴法師 蓮池大師

蓮池大師 其他法師

其他法師 憨山大師

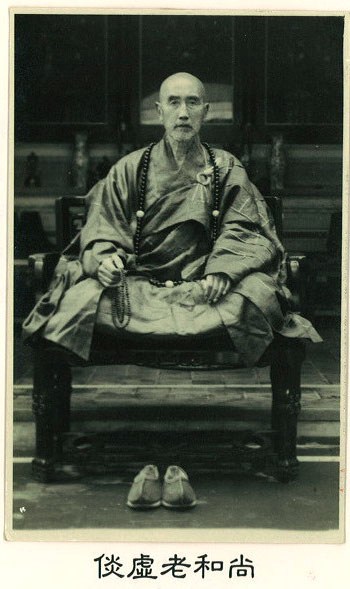

憨山大師 廣欽老和尚

廣欽老和尚