彭紹升。法名際清,字允初,一字尺木,蘇州長洲人。幼年時聰穎有智慧,十六歲中秀才,第二年鄉試中舉人,第三年到京城考試中進士。最初不信奉佛法,喜好世間的典籍文章,心中有利人濟世的思想。

一日忽然省悟說:「我尚未明瞭自己的本心,又如何助人呢?」有人告訴他道家的修煉方法,學習三年之後,沒有效驗。後來讀到佛書,才快然感慨地說:「道之所歸就在於此啊!」然後開始信奉佛法。

彭際清極為孝順,母喪期間,住在墳墓旁邊三年。父親過世時,為他建立念佛道場,又以平日所誦《華嚴經》十部、《阿彌陀經》一千部、《金剛經》一千部、佛號一千萬聲,代父親迴向往生西方淨土。

年二十九歲,斷絕肉食。五年後,追隨聞學定公受持菩薩戒,至此以後不再親近婦人,並以「知歸子」自稱。說他自己「志在西方淨土,而行在梵網經菩薩戒。」

並自作發願文說:

「若我際清,受戒之後,還回頭破戒,增長惡法,毀壞善根。唯願護法諸天,盡速將我誅殺殛斃,以為世人的殷鑒警戒。

若我際清,能夠精進奮發克勵身心,恭敬護持戒品。願我盡此形壽,必生極樂世界。十方三寶,為我證明,令我速得念佛三昧。臨命終時,遠離煩惱塵垢,親見阿彌陀佛,安然快樂地向西而去,更無任何的遮蔽障礙。

凡是見者聞者,都能如我一樣地發起菩提心,得生極樂國土,獲得無生法忍,回入娑婆,普度有情,同成正覺。」

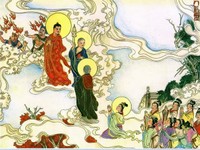

後來閉關於文星閣,修一行三昧,將居所命名為「一行居」。又令畫工繪畫極樂世界圖,經過四次的修改,歷經半年才得完成。

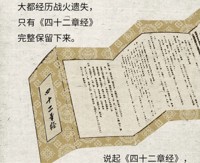

彭際清憐憫末法眾生不具學法的正眼,互相衝突,因此譔寫了《一乘決疑論》《華嚴念佛三昧論》《淨土三經新論》等著作以解除各家的爭論。編輯了《居士傳》、《善女人傳》、發起編輯了《淨土聖賢錄》,隨機接引眾生。這些著作在世間都被廣為流傳,普為讀誦。

彭際清還把募集的黃金創建佛寺、刊行教典、齋請僧眾,開設「近取堂」「潤族田」以周濟及贍養貧苦的族群。創建「恤釐會」救濟寡居的婦人。創立「放生會」以保全眾生的性命,如是種種善行事業都各有發願文,盡皆迴向同生西方淨土。

彭際清在蘇州、杭州一帶的僧坊隱居修行十多年,每日定有功課,也自己事先製定了臨終喪葬事宜。

清乾隆六十年,也就是西元一七九五年秋,患下痢,居於文星閣。入冬後,精神漸漸衰退,將種種善會的資財交代其侄子彭祝華,令他承繼下來勿使這些善業中斷。

當時有位僧人真清,問他曾有過瑞相感應嗎?彭際清說:「有什麼瑞相感應!我的大事在明年正月官府開始辦公的那一天!」到了第二年正月二十日清晨,作辭世偈曰:「出沒閻浮塵點身,流離瑣尾竟何因。而今驀直西方去,瞥眼收回萬劫春。」而後向西正身端坐,持念佛名而安詳解脫。果然是年初官府開始辦公的那一日,時年五十七歲。

編者按:

彭際清居士不僅毫不捨棄入世之行,盡心盡力在世間廣行功德,其離情去欲,了生死求往生的出世之行也無比堅定,可謂修行人中功德圓滿的典範。他「發心」的純粹令我們當今修行人深思,做了世間無量功德的事,沒有一絲一毫為了今生的欲樂而迴向,而是全部迴向一個目標:往生極樂。

我們也要往生極樂,看似信願都很堅定,但反觀自省,做了「功德」之事時,是堅定信念把全部功德迴向往生極樂嗎?還是念念為娑婆世界的生活留了一半功德呢?如果是前者,那麼,淨土法門萬修萬人去!如果仍然心牽娑婆,那麼萬人修行罕一得道!

《淨土聖賢錄》

玄奘大師

玄奘大師 大安法師

大安法師 界詮法師

界詮法師 聖嚴法師

聖嚴法師 憨山大師

憨山大師 紹雲老和尚

紹雲老和尚 智者大師

智者大師 來果老和尚

來果老和尚 道證法師

道證法師 蕅益大師

蕅益大師 夢參法師

夢參法師 如瑞法師

如瑞法師 弘一大師

弘一大師 省庵大師

省庵大師 妙蓮老和尚

妙蓮老和尚 其他法師

其他法師