佛為法王,文殊紹佛家業,名法王子,菩薩眾中智慧第一,非勇猛實智不能證解淨土法門,故居初。

這就具體地解釋文殊師利菩薩。這個法王子,首先看這個法王。法王是於一切法得自在。法王,王有自在義,有主宰義。那麼,於一切法得自在、主宰者,就是法王,唯佛能稱為法王。那麼文殊為什麼稱為法王子呢?他是這個佛的真子,能夠繼承佛的家業,這個續佛慧命,就稱為法王子。

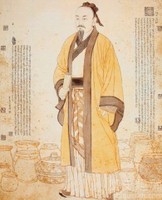

那麼文殊師利菩薩在大乘佛法當中是非常重要的一位菩薩,大乘經典常常出現,在小乘經典當中他示現的是一位婆羅門家庭出身的,在大乘佛典當中稱為七佛之師,過去已經早已成就的一尊古佛,叫龍種尊王如來,得一切種智,這一次是倒駕慈航來做釋迦牟尼佛的這樣的座下的菩薩。所以他具有無量的智慧,智慧第一。所以文殊菩薩在佛教是表智慧。他手上拿著的是如意,或者寶劍,都是表智慧的意思。

那麼文殊放在第一,也就表明這個淨土一法,非勇猛實智,這個實智就是實相的智慧,稱為根本智。在這個《華嚴》裡面,文殊的智慧就是在十信位滿,開根本智,是善財童子的這樣一個表法。這個根本智表明,沒有這種根本智是很難證解淨土法門的,因為淨土法門是一切世間難信之法,沒有甚深的般若智慧開發勇猛的根本智,是不能當下擔荷的。

所以這個文殊師利菩薩,他另外還有三個不同的稱號:有的時候叫妙首,妙首呢,就表明表信。信為道源功德母,是一切功德的頭首就叫妙首。又稱為妙吉祥,表明這個以根本智所引導的一些行持,能夠吉祥如意。吉解之行,稱為妙吉祥。又稱為妙德,妙德就是表智。所以文殊菩薩在大乘佛法當中表信,表妙行,表妙智。

所以他跟淨土法門是非常具有深刻因緣的。我們看一部經,講以文殊根本智修一行三昧,修一相三昧,就是指修念佛。由於念佛故,得一切種智,成就無量的功德,成就種種陀羅尼。

在我們東林寺啊,這個文殊菩薩跟我們東林寺也有很深的因緣。這個般若云台,這是慧遠大師啟建白蓮社的地方。他為什麼在般若云台,這個地方建齋,發誓求生淨土?這裡也是表達著般若的智慧才能夠把這種深刻的信願給啟發出來。

慧遠大師生前,當時有一尊金文殊像,是阿育王制的,也是一個非常奇特的因緣。在這個湖北的寒溪寺有一個官員想把他運走,結果沉到江裡去了,他就這個官員派了很多人打撈都打撈不上來。結果是慧遠大師這種祈禱啊,感應哪,那個金文殊從江裡面出來了,到了東林寺。所以當時建了一個文殊閣,來供養這尊金文殊。這尊金文殊據說,我們的寺院老比丘說,文革的時候被毀了。如果這尊金文殊還在的話,應該說這是國寶級的文物了,阿育王制的。他最先的緣起是出現在廣州一帶的海底裡面,放光打撈出來的。

所以我們想這個慧遠大師在這裡建文殊閣,啟建般若云台,他是深刻地理解到這樣的大乘佛法,文殊的實智,包括前面舍利弗所表現的在聲聞眾當中的智慧第一的權智,對於證解淨土法門是非常重要的,不能了解諸法的空性,就很難把握淨土的妙有,以及由真空妙有所體現的佛的大慈悲心、大願力的這樣的功德。所以正因為這樣,就把文殊菩薩放在首位。

六祖慧能

六祖慧能 淨慧法師

淨慧法師 太虛大師

太虛大師 淨界法師

淨界法師 星雲法師

星雲法師 印光大師

印光大師 慧律法師

慧律法師 善導大師

善導大師 蓮池大師

蓮池大師 廣欽老和尚

廣欽老和尚 虛雲老和尚

虛雲老和尚 圓瑛法師

圓瑛法師 宏海法師

宏海法師 玄奘大師

玄奘大師 大安法師

大安法師 界詮法師

界詮法師