印光大師根據《楞嚴經》以及〈大勢至菩薩念佛圓通章〉的方法,提到二個念佛的原則:第一個「都攝六根」,第二個「淨念相繼」。

都攝六根就是:「一句彌陀念誦聽」,這是成就我們的專注力。我們講到本尊相應,我們這一念心怎麼跟阿彌陀佛相應呢?當然主要是「以名號為所緣境」,就是說這個心中的名號,我們要相信這句名號,名以召德,總持阿彌陀佛所有的功德。

那我們這一念心,怎麼跟彌陀名號相應呢?這當中有三個步驟:

第一個,念。「念從心起」。這個是很重要的。有些人念佛,他這個佛號不是從心念的深處生起,而只是從嘴巴生起。他很隨便就把這個佛號念出來,他心中依舊打他的妄想。

換句話說,你這個佛號的根源,不是來自於你內心一種皈依的心,那這個佛號不能成就淨業,因為你佛號最初的根源不對。這個佛號不能只是從嘴巴生起,要「念從心起」,要從你內心深處,那一念至誠的皈依的心生起來,這第一個。

第二個,誦。「聲從口出」。你內心當中生起作意要念佛,但是這個時候還沒有聲相,沒有一個明確的所緣境。這怎麼辦呢?靠著嘴巴的震動,把這個佛號的聲音給創造出來,聲從口出。

當然有時候念佛有時候止靜、從理論上來說,這個出聲是比這個不出聲好。因為你出聲,有一個明確的聲相,你取這個所緣境容易取得。但是你經常出聲,久則傷氣,有這個問題。念半小時還好,念一個小時、二個小時,念太久就不行。怎麼辦呢?

之前黃念祖老居士,他提出一個辦法叫作「金剛念」,這嘴巴要動,但是沒有什麼聲音,乃至你止靜的時候,嘴巴動。從嘴巴的震動當中,冥冥當中會創造一種聲相,但是他沒有聲音,聲音在唇齒之間。所以第二個「聲從口出」,我們也可用金剛持,在止靜的時候用金剛持。

第三個,聽。「音從耳入」。你前面所創造的聲相,要把它聽回去。有時候我們參加共修,有很多很多的佛號,一百多個人在念佛,在這個大殿當中有一百個聲相,這怎麼辦呢?我取誰的佛號呢?這當中要注意了,你只能夠聽你自己佛號的聲音。

就是你這一念心現前的時候,面對一百句的佛號,當然一百句佛號有通、有別,合起來那是一種聲音,但是詳細的分,有各式各樣高低的聲音。這個時候我們也不去排斥其它的聲音,但是你只能夠去聽你的聲音,這一點是非常重要的。

你去聽別人的聲音,你一下子就打妄想,心隨境轉。因為你聽其他人的聲音,心是向外攀緣的。但是你聽你自己的聲音,那是「反聞聞自性」,那是「迴光返照」。這二個方向是不一樣的。其它的聲音可以幫忙,旁邊的聲音可以當啦啦隊,可以。但是你真正要取所緣境的相貌,是取你自己的聲相。可能它大聲,可能它小聲,甚至於是金剛念,都沒有關係,你一定要取到你自己從內心當中生起、從嘴巴裡面震動所創造的那個聲相,把它取到,這個就是所謂的「聽」。

那這個佛號經過這三個次第,「念、誦、聽」,以後,這叫作你跟彌陀相應了。

所以這個念佛法門,它還不是強調「觀想」、「觀像」,一般的本尊相應,你看密教,它一開始修中觀、唯識的一些顯教基礎;到密續的時候,那就是需要修本尊相應了。本尊相應,身口意三密相印:身結手印;口持本尊咒、或者持本尊的聖號;而意要觀想,它要觀想的,觀這個本尊的身相。

但是因為這個彌陀名號的法門,它是跟「本願相應」,彌陀在本願當中,他就明白的咒願:信、願、持名就可以相應。所以它不必涉入觀想、觀像,這是它特別的地方。你只要能夠把這個佛號,念、誦、聽,經過三個次第的運轉,你就能夠跟本尊相應,就是這樣的一個特色,這個叫都攝六根。

蓮池大師

蓮池大師 廣欽老和尚

廣欽老和尚 虛雲老和尚

虛雲老和尚 圓瑛法師

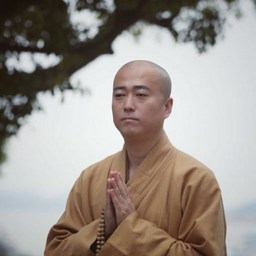

圓瑛法師 宏海法師

宏海法師 玄奘大師

玄奘大師 大安法師

大安法師 界詮法師

界詮法師 聖嚴法師

聖嚴法師 憨山大師

憨山大師 紹雲老和尚

紹雲老和尚 智者大師

智者大師 來果老和尚

來果老和尚 道證法師

道證法師 蕅益大師

蕅益大師 夢參法師

夢參法師