我們明白了修行沒有退路,應該怎麼精進呢?發四種力量。

一、發勝解力——此中勝解,即是意樂。

我們對於所修的法門要生起意樂。比如說念阿彌陀佛,我們思惟阿彌陀佛的功德。這句佛號是總持阿彌陀佛的功德,它能夠使令我現生業障消除,福慧增長,臨終蒙佛接引,往生西方。對於佛號,對於所皈依的心生起意樂,這件事情很重要,很多人都忽略了修意樂。因為你沒有先修意樂,你今天所作的定課就沒有力量,悠悠泛泛,很難生起跟法相應的力量,生起那種強大的力量。第一個你在修之前,要思惟你所修的這個法,它的功德。

二、發堅固力——即於彼事,究竟不退。

你對於這個功德一定要究竟不退,不要法門換來換去。今天念阿彌陀佛,明天持大悲咒,後天持往生咒,這樣一事無成。就是說任何的功德出現,要成就三昧,一定要心一境性,所緣境不要換來換去。

三、發歡喜力——於其事業,不欲斷絕,無飽意樂。

我們修行就像老饕吃東西一樣,它吃再多的東西,永遠不滿足。我今天拜一部《八十八佛》,我明天再拜,後天再拜,拜個十年、三十年,我總是覺得沒有滿足的感覺;念佛亦復如是。心中不會得少為足,不欲斷絕,無飽意樂,發歡喜力。

四、暫止息力——於中若身心疲勞,須暫止息。若不爾者,則極厭離,能障後時發精進故。

就是有時候定課不要定的太多,或者我們剛好有因緣到外面去弘法辦事,身心非常疲累,這個時候,定課要稍微緩一緩。為什麼呢?因為你強迫你自己做,效果不好是另外一回事。這個強迫作的事情,心中會產生一種厭惡。內心中深處產生厭惡,你好不容易,前面去思惟法的功德,跟這個法建立這麼一個濃厚的感情。因為你太強迫,太疲勞,把前面你產生的勝解力、堅固力、歡喜力,都破壞掉。你以後一念佛,隱隱約約要念下去就有一個排斥的感覺。

我為什麼有這個印象呢?原來我哪一天身心疲勞的時候,太過於勉強。就像吃東西一樣,你很喜歡吃這個東西,你哪一天吃得太多,吃到吐,你下次再看到這個東西就怕,厭惡。你好不容易對這個東西的功德,它的營養,它的好處,修觀了。但是因為你吃的太猛,太猛厲了,以後對你未來的精進會有障礙。

這個修行是一個心地法門,還不在乎你身體、嘴巴在那個地方動來動去。就是說修行是內心跟法的相應,這件事情不能勉強。你內心跟法的相應,一定是建立在歡喜的角度,這是最重要的。所以這個地方宗大師提出暫止息力,如果你身心非常疲勞,暫時停下來,等到你正常後,再繼續用功。這是講到精進的四個原則。

這個精進,它的重點是在一種恆常心。基本上從經論上看,我們的精進,佛法功德的成就,它還不在乎你三天、七天不睡覺,還不是很在乎這個。它很在乎你的定課,你今天念佛念三千聲,念得不多。但是你今天念,明天念,後天念,念一年,念十年,這個境界就有力量。你說我一天拜一部《八十八佛》,但是你一部《八十八佛》拜十年,這個《八十八佛》對你就有力量。精進重點在那種恆常的相續心,它偏重在這個地方。你偶爾作一兩次,對你成就聖道沒有多大幫助。

所以蕅益大師說這個精進,滴水常流,則能穿石。就是說它之所以能夠穿過石頭,可貴的是常流。就是精跟進,進就是相續,精就是專一,它所緣境專一。說這個水怎麼能夠穿破過石頭呢?因為它的方向沒有換來換去,它今天滴到這個點,明天也滴到這個點,同一個點滴久了,就把這個石頭給穿破,所以這個就是專一、相續,任何法門都能夠成功,是這個意思。

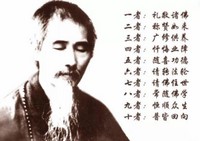

六祖慧能

六祖慧能 淨慧法師

淨慧法師 太虛大師

太虛大師 淨界法師

淨界法師 星雲法師

星雲法師 印光大師

印光大師 慧律法師

慧律法師 善導大師

善導大師 蓮池大師

蓮池大師 廣欽老和尚

廣欽老和尚 虛雲老和尚

虛雲老和尚 圓瑛法師

圓瑛法師 宏海法師

宏海法師 玄奘大師

玄奘大師 大安法師

大安法師 界詮法師

界詮法師