我們看這個天人的口業有四種,我們請合掌先念一遍:

四、不妄語-止善:止虛言誑他之惡行。作善:行實語之善行。

五、不兩舌-止善:止構斗兩邊之惡行。作善:行和合之善行。

六、不惡口-止善:止惡言加人之惡行。作善:行軟語之善行。

七、不綺語-止善:止綺側乖理之惡行。作善:行有義語饒益之善行。

我們簡單的說明一下。

第四個,不妄語。在天人的因地的不妄語戒,它也是有止作兩種善。從斷的角度來說,斷除虛妄虛言、欺誑他人之惡行;這個作善呢是講真實語。在律上說,說你這個人經常說謊話,除了你造罪以外,你有一個很嚴重的問題,你的心就變成彎曲了,你的心不直了。你的心變成邪曲以後,有什麼問題呢?與道不相應。

你看經典看了半天,你就覺得這個道跟你好像有距離,就是你的心——心不入道。別人聽完經以後,聽得很清楚;你聽了以後,你不知道法師在講什麼,因為你的心是彎彎曲曲的,你就不是直,所以你的心跟道之間就有距離了。所以這個地方要注意,雖然小妄語本身是過失不重,但是你時間長了以後,它會產生障道,因為你的心彎曲了。

第五個,不兩舌。這個兩舌就是構斗兩邊,向此說彼,向彼說此,使令兩方產生彼此的對立。應該怎麼辦呢?多講和合語,向甲方讚歎乙方的功德,向乙方讚歎甲方的功德,使令雙方和合無諍,這個是不兩舌。

第六個,不惡口,它的斷呢,是斷除惡言加人之惡行;它作善呢,是講柔軟語,多講鼓勵讚美的話,這個是不惡口。

第七個,不綺語,它是斷除綺;這個綺就是華麗,這個側就是不正;這邪惡的,華麗而邪惡的,違背世間業果道理的惡行;這種讓一個人放逸,講一些靡靡之音等等,風花雪月的這些話呢,都應該斷。這個作善呢,就講一些有意義的,讓一個人增上的話。

這個口業我們解釋一下。

這個口業,在菩薩戒是很重視口業的。諸位你打開菩薩戒,殺盜淫妄四根本戒不談,後面六條的增上戒,有好幾條是跟口業有關係的。在六增上戒當中,有兩條是很重要的菩薩戒,這個是關鍵根本,根本中的根本,其中一條就是跟兩舌有關的,叫做自讚毀他戒;第二個跟惡口有關的,就是說四眾過戒。這兩條戒很重要,為什麼重要呢?古人說,因為它很容易犯到,你不小心你的菩提心就失掉了,破壞菩提心,因為它是根本重戒。

我們先談談不兩舌引申的自讚毀他。

這個不兩舌,它這個菩薩戒的製定,偏重在團體跟團體之間的和合。菩薩戒意思就是說,佛教會攝受眾生,它有設立很多的團體,每一個團體都有它的特色,也就是說,每一個團體都不可取代,我不能取代你,你也不能取代我。

所以佛教的修學是多元化的,他這個時候參加這個團體,得到這方面的利益;另外的時候呢,他禮拜幾又去參加另外一個,得到另外一個利益,這個是非常好的。所以團體跟團體之間必須要合作,那這樣子,才能夠使令廣大的眾生受益,因為沒有一個人在一個團體裡面,得到他所有需要的養分,不可能。

他必須要透過這個團體,得到這方面的殊勝的功德;他必須透過另外一個團體,得到另外一方面的殊勝的功德。所以佛教的合作就變成很重要,這個就必須要靠菩薩之間要互相的講和合語。這個和合語,我們講一個小故事來做一個引證:

在春秋戰國時代,這個齊桓公是稱霸天下。齊桓公有傳了幾代以後,他有一個子孫叫齊景公。齊景公這個人,你看歷史上這個人不怎麼樣,但是他的好處呢,他用了一個非常有名的宰相叫晏嬰,所以使令他在諸侯國有一定的威德力。

齊景公他有一個嗜好,他工作忙完以後,他喜歡打獵,他特別喜歡一匹白色的駿馬。他經常工作之餘,就是騎著這匹白色的駿馬在山中奔馳,他覺得非常的快樂。但這個白色的駿馬,有一天被這個養馬人養死了。這個當然是大事情,養馬人被抓起來被綁在這個殿上。

這個齊景公,一聽說他的白馬被養死了,非常生氣,暴怒,就拔起他所佩的刀,就跑過去,看那個意思,是要一劍把對方給刺死。這個時候晏嬰趕快跑出來,把他擋在前面說,大王,慢!這個小事不用你親自操刀,我幫你做。他就把大王的刀搶過來,他用刀就指著跪在前面的那個養馬的人。

他說,你該死!你犯了三條重罪:第一個,你把這個大王最心愛的馬給養死,使令大王暴怒,乃至於要殺你,所以你該死,這第一個。

第二個,你該死,如果大王把你給殺死了,這個時候,齊國人民就議論紛紛,說大王這個人沒有威信,就為了一匹小馬,就把人給殺了,老百姓就會對大王失去了擁護愛戴,這樣子造成了齊國的不穩定,所以你該死。

第三個,你該死,這件事情傳到諸侯國去,這些諸侯就議論紛紛,說齊景公就這麼一點出息,為了一匹馬把一個人殺死了,使令齊國的威德喪失,那會招感諸侯對我們的侵略,所以你因為這三件過失,你該死。

齊景公聽了以後說,算了,算了,別殺了。

晏嬰的一句話,他做了三種功德:第一個,他拯救了這個養馬人的生命,這第一個;第二個,他保住了齊景公在國內的威信;第三個,他保住了齊國在整個諸侯國的威德,使令整個內部的安定,使令這個國跟國之間減少了爭亂,就這麼一句話。

其實我們佛教徒應該向晏嬰學習,我們應該要多多地促進佛教團體彼此間的互相合作,促進佛教的這種多元化發展。因為佛教是很難,哪一個團體能夠具備所有的福德智慧資糧,不太可能,所以必須要靠菩薩來穿梭其間,使令這個團體之間的合作,來提供眾生一個修學的機會。這個就是為什麼佛陀製定不能自讚毀他,應該要多講和合語。

我們再看看兩舌,講講惡口。這個說四眾過,這個在菩薩戒也是重罪。不說四眾過這條戒,佛陀在制惡口的時候,佛陀先講一個故事,來說明為什麼佛陀會把惡口的罪制得這麼重。

佛陀說,在劫初的時候有一個農村,這個農村有個農夫,他養了一匹牛,這匹牛叫獨角牛。他這個農夫呢,白天就帶著牛去田裡工作,晚上就帶牛回來,所以他跟牛就有深厚的感情,給這個牛很好的房子,很好的飲食,很好的生活設施,這個牛呢,也很感激這個農夫。

有一天黃昏的時候,工作忙完的時候,兩個就慢慢走回家的時候,這個牛就說話了,說,主人,你對我這麼好,我很想報答你。怎麼報答呢?它說,我聽說在隔壁村莊,有舉辦這個鬥牛比賽,一個人交這個十金。

鬥牛比賽,就是兩隻牛中間擺一個繩子,看誰把誰拉過去。它說,我這個牛,沒什麼本事,但是我力量很大,你幫我報名,我肯定可以幫你贏錢。這主人說,你有把握嗎?牛說,沒問題。好,就報名了。

比賽那一天,按照規矩要介紹自己的牛。這個農夫一上去的時候,他說我這個牛有四個特點:第一個他頭上只有一個角,他一出生就一個角;第二個,我這個牛幹不了細活,他只會做粗活,力量很大,他要是幹細活,不是把那個破壞,就是把這個碰壞,幹不了細活;第三個特點,我這牛力量很大,再重的東西都能夠把它搬動;第四個,我這個牛工作勤勉,特別的努力。講完以後就比賽了。

比賽的時候,竟然出乎意料,第一輪的時候這個獨角牛就輸掉。輸掉以後,當然兩個人就悶悶不樂回家。這主人就說了,這都是你,要我參加這個比賽,你看,我輸了十金。主人就很生氣,這牛也很委屈,它說,你不能怪我。這為什麼不能怪你呢?你介紹我的時候,你把我的缺點也講了,優點也講了,我這個獨角牛,我天生只有一個角,這是我的缺點,這是我人生的缺陷。第二個,我幹不了細活,這也是我的缺點,我聽到我的缺點以後,我的心就沮喪了,我就沒有這個氣勢了。

那主人說,怎麼辦呢?牛說,沒關係,我們再去比一次,再交十金,你下一次介紹我的時候,前面兩條就別講了,你就講我的優點,我這個力量很大,做事又勤勉。這個主人就知道了,下次比賽的時候,他就讚美它的優點,果然這個牛就一鼓作氣,就得到冠軍了。

佛陀在講完這個故事以後,佛陀說,我們佛弟子應當講柔軟語。就是說,聖人例外,凡夫都是需要鼓勵的,他來做工作的時候,你鼓勵他,他就得到激勵,下次會更用功。所以我們一句話,會讓一個人能夠努力地、積極地斷惡修善度眾生;當然你一句話,也可能會破壞他對三寶的信心。

所以說這個惡口,在整個菩薩道也是很重要。兩舌這一部分,偏重在團體之間的合作;惡口,偏重在個人菩薩道的修學。但這兩個在菩薩戒,佛陀在十重的戒法裡面,都把它當作兩個重點,都是重罪,因為這兩個影響很大。

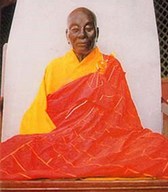

妙蓮老和尚

妙蓮老和尚 其他法師

其他法師 六祖慧能

六祖慧能 淨慧法師

淨慧法師 太虛大師

太虛大師 淨界法師

淨界法師 星雲法師

星雲法師 印光大師

印光大師 慧律法師

慧律法師 善導大師

善導大師 蓮池大師

蓮池大師 廣欽老和尚

廣欽老和尚 虛雲老和尚

虛雲老和尚 圓瑛法師

圓瑛法師 宏海法師

宏海法師 玄奘大師

玄奘大師