如果你把人生看成是真實的,什麼都是真的,真的有某些人,真的有些事情,雖然你發了出離心也發了菩提心,那麼你不認為人生是緣起,是真實有,這個時候,你就是站在有的角度來面對空。因為它總有一天會失掉,所以你死亡到來的時候,從有到空,你的人生就很痛苦了。

當空出現的時候,當你要回到空性的時候,因為你從空性而來,你最後也是回到空性而去。所以當你要臨終的時候,要離開你今生所有一切事情的時候,那個無常的大火在燒你的人生因緣,要把因緣燒掉的時候,你的心就非常不甘願了,因為你站錯角度了,你不應該站在有的角度來面對空,你把人生弄得很被動了。

如果你換個角度,其實你可以重新思考一下,你可以站在空的角度來面對有,你可以站在本來無一物的角度來面對因緣,可以站在本來沒有煩惱的角度來對治煩惱,可以站在本來沒有罪業的角度來懺悔業障,更可以站在本來沒有生死的角度來了生死。

比方說有些人特別疼愛自己的兒子,當然這是攀緣心,那怎麼辦呢?怎麼斷這個攀緣?你可以思考這個兒子是怎麼有的,他不是真實有,他是緣起,因為你過去生跟他結了某一種因緣,這個業力成熟了,所以他變成你的兒子。既然是緣起,表示什麼?表示你本來沒有這個兒子,你本來是沒有的。我們的心性本來是清淨,本來離一切相的,所以本來就沒有,我們推論最後也沒有。因為人生沒有開始,一定沒有結果,它只是個過程,所以你大可以站在本來就沒有這個兒子的角度來照顧兒子,你只是盡責任,但是你不攀緣。

大乘的空性並沒有否定緣起,就是你該幹啥,你還幹啥,但是你不能去攀緣這個東西,因為你攀緣它,就會產生執著。你好不容易的出離心,把過去的問題處理掉了,你的攀緣心不斷,你又創造一個新的執取,你永遠就沒完沒了了,你好不容易把東西擦乾淨了,把心中的影像擦乾淨了,你沒有空性智慧,你後面又不斷創造新的影像的執取。

佛陀在經典講一個公案。說有一個動物園,這動物園有個袋鼠,這澳洲的袋鼠很會跳來跳去的。那麼這個動物園的管理員把這個袋鼠餵飽以後就出去了。第二天早上看這個袋鼠跳到外面去了,管理員趕緊把袋鼠抓回來,放到閘門裡面關著,然後又把旁邊的這個牆壁從一公尺加到兩公尺高。然後兩公尺高的時候,他早上又看牠跑出去了。這個時候,管理員把這個圍牆又加到三公尺高。那麼旁邊的長頸鹿就很奇怪,長頸鹿就問牠說:你怎麼那麼會跳啊?這三公尺你還跳得出去,你到底是要幾公尺你才跳不出去啊?袋鼠說:這不是我很會跳,這個管理員每天出去的時候,忘了鎖門了,我從門走出去的,我不是跳出去的。

佛陀的意思就是說,我們用出離心在調伏我們的愛取,但是你的攀緣心不斷地創造新的影像,你永遠就沒完沒了,因為你的門不關起來,你永遠會有很多問題。所以空性的智慧就告訴我們,其實在人生當中,我們不可能得到一個真正的東西。你去追求東西,你自己多事了,因為最後你不管想要得到什麼,諸位!你的結果只有一個,你要知道,你永遠只有一個結果,就是沒有結果!你最好早點知道這件事情。

所以你早一點放下對你有利,因為你站在空的角度來面對人生,你是很自在的。你本來就沒有,人生只是個過程的歷練,但是你可以扮演好你的角色,你沒有必要攀緣,因為你不可能得到什麼東西。

所以我們透過前面的出離心、菩提心,好不容易把過去留下的問題處理完了,你後續的問題就不要再去沾染了。你本來無一物,你根本就不必要去惹這個塵埃,你可以不必去惹,不必多事。所以站在「本來無一物」的角度來面對人生,這是最好的選擇!

你臨終的時候不容易起顛倒,因為因緣結束的時候,它這個龍卷風在吹,吹過來的時候,把你今生因緣破壞的時候你不會心痛,因為你早就有心理準備了,當因緣要破壞的時候,你早就知道有這麼一天了。這個就是站在「空」的角度來面對「有」,站在「本來無一物」的角度來面對你的「人生」,這個是最好的人生觀。

夢參法師

夢參法師 如瑞法師

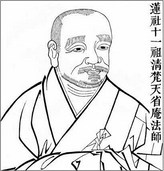

如瑞法師 弘一大師

弘一大師 省庵大師

省庵大師 妙蓮老和尚

妙蓮老和尚 其他法師

其他法師 六祖慧能

六祖慧能 淨慧法師

淨慧法師 太虛大師

太虛大師 淨界法師

淨界法師 星雲法師

星雲法師 印光大師

印光大師 慧律法師

慧律法師 善導大師

善導大師 蓮池大師

蓮池大師 廣欽老和尚

廣欽老和尚