佛弟子文庫 > 禪修法門文章(第4頁)

代序 蕅益大師說:佛道以見性明心為指歸,以信行、法行為方便。信行秉教,豈廢觀心...

代序 蕅益大師說:佛道以見性明心為指歸,以信行、法行為方便。信行秉教,豈廢觀心... 或問蕅益子曰:參禪、教觀與念佛法門,同耶?異耶? 答曰:同異皆戲論也,即亦同亦...

或問蕅益子曰:參禪、教觀與念佛法門,同耶?異耶? 答曰:同異皆戲論也,即亦同亦... 大智度論問。若一切諸法空如幻。何以故。諸法有可見可聞。可嗅可嘗。可觸可識者。若...

大智度論問。若一切諸法空如幻。何以故。諸法有可見可聞。可嗅可嘗。可觸可識者。若... 又有人問:開了悟究竟是什麼境界呢?這個問題我們在雲居山虛老在世時,也親自問過老...

又有人問:開了悟究竟是什麼境界呢?這個問題我們在雲居山虛老在世時,也親自問過老... 問:如何是修道? 師云:道不屬修。若言修得,修成還壞,即同聲聞;若言不修,即同...

問:如何是修道? 師云:道不屬修。若言修得,修成還壞,即同聲聞;若言不修,即同... 一 琉璃寶地黃金相 不在西方不在東 妄想盡銷歸一佛 自然身在藕花中 二 才生一...

一 琉璃寶地黃金相 不在西方不在東 妄想盡銷歸一佛 自然身在藕花中 二 才生一... 打禪七,就是來用功辦道的。用功辦道是要吃苦頭的,坐在那裡不准動、不准說話、不准...

打禪七,就是來用功辦道的。用功辦道是要吃苦頭的,坐在那裡不准動、不准說話、不准... 禪宗沒有什麼語言,他的問話就是實際,問在答處,答在問處,其他的宗可不是這樣弄。...

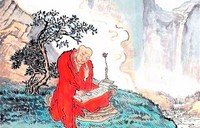

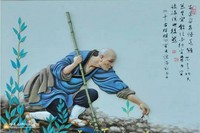

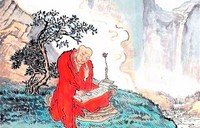

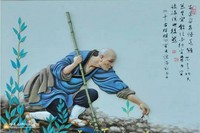

禪宗沒有什麼語言,他的問話就是實際,問在答處,答在問處,其他的宗可不是這樣弄。... 這幅圖描繪的是禪宗極為有名的公案,說的是唐代夾山善會禪師被船子德誠禪師三次打入...

這幅圖描繪的是禪宗極為有名的公案,說的是唐代夾山善會禪師被船子德誠禪師三次打入... 參禪人沒有過:日用中一切時參,一切處參,一切事參,無造過餘地,何云有過?非也,...

參禪人沒有過:日用中一切時參,一切處參,一切事參,無造過餘地,何云有過?非也,... 初參禪人,警他用心曰:我沒有看到一個什麼心,在哪裡用呢?要有心,才可用心。再警...

初參禪人,警他用心曰:我沒有看到一個什麼心,在哪裡用呢?要有心,才可用心。再警... 僧稠大師從幼年時就勤學苦讀,到青年時已精通經史子集。被聘為太學博士。僧稠雖名振...

僧稠大師從幼年時就勤學苦讀,到青年時已精通經史子集。被聘為太學博士。僧稠雖名振... 六識是眼耳鼻舌身意等六根對境所產生的六種認知作用,即眼識、耳識、鼻識、舌識、身...

六識是眼耳鼻舌身意等六根對境所產生的六種認知作用,即眼識、耳識、鼻識、舌識、身... 【原文】 夫以念為念,以生為生者,常見之所失也。以無念為無念,以無生為無生者,...

【原文】 夫以念為念,以生為生者,常見之所失也。以無念為無念,以無生為無生者,... 一、 大道常在目前,雖在目前難睹。 若欲悟道真體,莫除聲色言語。 言語即是大道...

一、 大道常在目前,雖在目前難睹。 若欲悟道真體,莫除聲色言語。 言語即是大道... 菩薩雖然利益眾生,看眾生受苦,終日度眾生,但不見眾生相。如果他有執著的心,那就...

菩薩雖然利益眾生,看眾生受苦,終日度眾生,但不見眾生相。如果他有執著的心,那就... 今之參禪不靈驗者,第一無古人真實志氣,第二不把生死無常當作一件大事,第三拌捨積...

今之參禪不靈驗者,第一無古人真實志氣,第二不把生死無常當作一件大事,第三拌捨積... 問: 淨土法門念佛往生西方,禪、密行者功成後去哪裡? 大安法師答: 是啊,念佛...

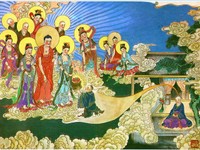

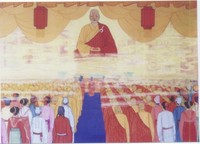

問: 淨土法門念佛往生西方,禪、密行者功成後去哪裡? 大安法師答: 是啊,念佛... 好,各位有緣,阿彌陀佛。我們今天的內容稍微久遠一點,要追溯到釋迦牟尼佛,在靈鷲...

好,各位有緣,阿彌陀佛。我們今天的內容稍微久遠一點,要追溯到釋迦牟尼佛,在靈鷲... 在這個世間上,這些無禪有淨土往生的人那是太多了。大家看古往今來的往生傳,特別是...

在這個世間上,這些無禪有淨土往生的人那是太多了。大家看古往今來的往生傳,特別是... 永嘉玄覺禪師在《奢摩他頌》開頭就說:恰恰用心時,恰恰無心用;無心恰恰用,常用恰...

永嘉玄覺禪師在《奢摩他頌》開頭就說:恰恰用心時,恰恰無心用;無心恰恰用,常用恰... 禪堂就是要見性,見性就是觀心,能觀心即是上定,若不觀心,法無來處。如何能見性呢...

禪堂就是要見性,見性就是觀心,能觀心即是上定,若不觀心,法無來處。如何能見性呢... 宋代的很多禪師,比如五祖師戒禪師一轉世成為大文宗,就是蘇東坡。蘇東坡在做杭州太...

宋代的很多禪師,比如五祖師戒禪師一轉世成為大文宗,就是蘇東坡。蘇東坡在做杭州太... 蘄陽慧玉慧覺二禪人,參老人於黃梅紫雲山。自云心中生滅,念念不停,猶如野馬,特求...

蘄陽慧玉慧覺二禪人,參老人於黃梅紫雲山。自云心中生滅,念念不停,猶如野馬,特求... 問:古人云:參究,在搬柴運水行腳處參。今之學者,要在靜坐,參功有力。若在四威儀...

問:古人云:參究,在搬柴運水行腳處參。今之學者,要在靜坐,參功有力。若在四威儀... 學道惟貴痛切,一刻不可放過。蓋從無始劫以來,迷而不覺,今一旦知愧,已是三四十歲...

學道惟貴痛切,一刻不可放過。蓋從無始劫以來,迷而不覺,今一旦知愧,已是三四十歲... 良介禪師,唐時會稽諸暨人,二十一歲在崇山受具足戒。他很歡喜遊方參訪諸山長老,曾...

良介禪師,唐時會稽諸暨人,二十一歲在崇山受具足戒。他很歡喜遊方參訪諸山長老,曾... 參禪人,身心萬不可浮華,不可驕泰,不可我慢。類如食則二粥一飯,衣則任冷任寒。儒...

參禪人,身心萬不可浮華,不可驕泰,不可我慢。類如食則二粥一飯,衣則任冷任寒。儒... 古德教人參禪做工夫,先要內脫身心,外遺世界,一切放下,絲毫不存,單提一則公案話...

古德教人參禪做工夫,先要內脫身心,外遺世界,一切放下,絲毫不存,單提一則公案話... 功夫用踏實了,開荒種地,磕著碰著都能開悟。 香嚴禪師擊竹悟道,就是他整理菜園子...

功夫用踏實了,開荒種地,磕著碰著都能開悟。 香嚴禪師擊竹悟道,就是他整理菜園子... 今天我們要說到中國的名城,上有天堂,下有蘇杭。都知道蘇州有一個江南園林甲天下,...

今天我們要說到中國的名城,上有天堂,下有蘇杭。都知道蘇州有一個江南園林甲天下,... 從上諸祖教人參禪,雖有超佛越祖之談,其實要人成佛作祖耳。未有欲求作佛祖,而不遵...

從上諸祖教人參禪,雖有超佛越祖之談,其實要人成佛作祖耳。未有欲求作佛祖,而不遵... 一、緒論 眾生因無明煩惱的迷惑而有六道輪迴之業報,如何徑出輪迴而趨佛果,是每一...

一、緒論 眾生因無明煩惱的迷惑而有六道輪迴之業報,如何徑出輪迴而趨佛果,是每一... 原文: 有自負參禪者,輒雲達摩不立文字,見性則休。有自負念佛者,輒雲止貴直下有...

原文: 有自負參禪者,輒雲達摩不立文字,見性則休。有自負念佛者,輒雲止貴直下有... 各位吉祥,阿彌陀佛。 我們中國的佛教行門就是修持的方法,可以說是禪宗和淨土最為...

各位吉祥,阿彌陀佛。 我們中國的佛教行門就是修持的方法,可以說是禪宗和淨土最為... 各位吉祥,阿彌陀佛。 佛法傳入到東土以後,一開始有點尷尬,就是佛教講的空,中國...

各位吉祥,阿彌陀佛。 佛法傳入到東土以後,一開始有點尷尬,就是佛教講的空,中國... 佛言:見性學道難,盡世修行如毛,見性如角;今之學道者雖多,而發心出世者實少,不...

佛言:見性學道難,盡世修行如毛,見性如角;今之學道者雖多,而發心出世者實少,不... 佛教傳入東土以後,能夠在中國這片土地上生根發芽,生生不息,逐漸形成具有中國特色...

佛教傳入東土以後,能夠在中國這片土地上生根發芽,生生不息,逐漸形成具有中國特色... 若求心地一段受用,更須向讀書作文已了時,種種應緣處,當下著實,猛地返觀內照,觀...

若求心地一段受用,更須向讀書作文已了時,種種應緣處,當下著實,猛地返觀內照,觀... 莫謂無心便是道,無心更差一程路。這些話同你們講,實在沒有什麼講頭;在你們還以為...

莫謂無心便是道,無心更差一程路。這些話同你們講,實在沒有什麼講頭;在你們還以為... 我們有很多人雖然念佛不一定心裡能夠篤定,就是這種自信心往往有時候還生不起來,會...

我們有很多人雖然念佛不一定心裡能夠篤定,就是這種自信心往往有時候還生不起來,會... 問: 淨土道場是否可以不提禪字?學人在永寧寺聽說壓根不能提到這字。那麼平時佛前...

問: 淨土道場是否可以不提禪字?學人在永寧寺聽說壓根不能提到這字。那麼平時佛前... 什麼叫理觀的智慧?我們先講一段禪宗的公案再來說明。這個公案應該大家都知道,很有...

什麼叫理觀的智慧?我們先講一段禪宗的公案再來說明。這個公案應該大家都知道,很有... 有人問趙州:云何是大道?州云:平常心是道。又問:我不是問這個道,我問的是大道。...

有人問趙州:云何是大道?州云:平常心是道。又問:我不是問這個道,我問的是大道。... 清朝末年,江蘇常州天寧寺有位冶開老和尚童真出家。這位老和尚在天寧寺十四歲就站在...

清朝末年,江蘇常州天寧寺有位冶開老和尚童真出家。這位老和尚在天寧寺十四歲就站在... 用功人,以為自己的工夫很好,能可以把得住,坐下來身、心輕安,工夫是清清爽爽的。...

用功人,以為自己的工夫很好,能可以把得住,坐下來身、心輕安,工夫是清清爽爽的。... 修禪定的方法有很多種。按照佛教的禪定修法,不管修哪一種禪定,都要進入初禪、二禪...

修禪定的方法有很多種。按照佛教的禪定修法,不管修哪一種禪定,都要進入初禪、二禪... 參禪人,要知以禪為道,辦道即參禪是也。此一大法,塵世街廛不能辦,因人事紛繁,日...

參禪人,要知以禪為道,辦道即參禪是也。此一大法,塵世街廛不能辦,因人事紛繁,日... 念佛審實公案者,單提一聲阿彌陀佛作話頭!就於提處,即下疑情,審問這念佛的是誰?...

念佛審實公案者,單提一聲阿彌陀佛作話頭!就於提處,即下疑情,審問這念佛的是誰?... 好,各位吉祥,阿彌陀佛。 現在我們的網絡時代,確實網絡非常發達,各種信息四面八...

好,各位吉祥,阿彌陀佛。 現在我們的網絡時代,確實網絡非常發達,各種信息四面八... 看那無思無為前,如何是本來面目?四威儀皆可參,要以坐為正;動靜閑忙皆可參,要以...

看那無思無為前,如何是本來面目?四威儀皆可參,要以坐為正;動靜閑忙皆可參,要以... 參究這件事,要念念分明,心心清澈;念念分明則無妄想,心心清澈則無昏沉。只要分明...

參究這件事,要念念分明,心心清澈;念念分明則無妄想,心心清澈則無昏沉。只要分明... 因智慧能斷疑故。 這智慧不是說我們高考能考一個很好的分數,記憶力很強,這個反應...

因智慧能斷疑故。 這智慧不是說我們高考能考一個很好的分數,記憶力很強,這個反應... 好,各位有緣,阿彌陀佛。話說北宋的時候,杭州太守想要迎請一位蘇州常住的法師,到...

好,各位有緣,阿彌陀佛。話說北宋的時候,杭州太守想要迎請一位蘇州常住的法師,到... 參禪確實是一個非常殊勝的法門,歷代有不少祖師大德,都是從這個法門入手來了明大事...

參禪確實是一個非常殊勝的法門,歷代有不少祖師大德,都是從這個法門入手來了明大事... 問: 如何關注心不被外境所轉呢?一絲一毫的心都不能動,同時定住,這麼強大的定力...

問: 如何關注心不被外境所轉呢?一絲一毫的心都不能動,同時定住,這麼強大的定力... 祖師們確確實實了不起,想了很多辦法,寫了很多文章,講了很多開示,所講的都是我們...

祖師們確確實實了不起,想了很多辦法,寫了很多文章,講了很多開示,所講的都是我們... 示眾:豁開正眼,千聖罔測其由;一句全提,萬別千差路絕。識不可識,智莫能知,非聖...

示眾:豁開正眼,千聖罔測其由;一句全提,萬別千差路絕。識不可識,智莫能知,非聖... 行亦禪,坐亦禪,語、默、動、靜體安然。這幾句話,是說用功人一天到晚心行上的事。...

行亦禪,坐亦禪,語、默、動、靜體安然。這幾句話,是說用功人一天到晚心行上的事。... 禪人真遇,生長盧陵,棄妻子出家,樂遠離行,志向名山,參訪知識。幻人以幻業遷訛至...

禪人真遇,生長盧陵,棄妻子出家,樂遠離行,志向名山,參訪知識。幻人以幻業遷訛至... 未開悟的人,舉心、動念就是妄想;開悟以後,舉心、動念皆是真如。一個妄想,一個真...

未開悟的人,舉心、動念就是妄想;開悟以後,舉心、動念皆是真如。一個妄想,一個真... 這個直下承當在禪宗裡面是很強調的。因為我們習慣跟妄想在一起,就像一個人已經習慣...

這個直下承當在禪宗裡面是很強調的。因為我們習慣跟妄想在一起,就像一個人已經習慣... 在佛陀時代,佛陀與一位外道之間有過這樣一段公案。有一位外道兩手拿著鮮花來見佛,...

在佛陀時代,佛陀與一位外道之間有過這樣一段公案。有一位外道兩手拿著鮮花來見佛,... 我們在修學佛法的過程當中,其實你修學什麼樣的法門對我們的影響並不是這麼的重大,...

我們在修學佛法的過程當中,其實你修學什麼樣的法門對我們的影響並不是這麼的重大,... 我們再看第二個傳承:這個禪淨雙修的思想。最早提出把淨土宗的理觀,放進來的就是永...

我們再看第二個傳承:這個禪淨雙修的思想。最早提出把淨土宗的理觀,放進來的就是永... 世尊教我及俱絺羅,觀鼻端白,我初諦觀,經三七日,見鼻中氣出入如煙,身心內明,圓...

世尊教我及俱絺羅,觀鼻端白,我初諦觀,經三七日,見鼻中氣出入如煙,身心內明,圓... 棒喝令開悟 從書中記載,我們可以想見馬祖一定是身體偉岸,精力充沛,據說他是牛步...

棒喝令開悟 從書中記載,我們可以想見馬祖一定是身體偉岸,精力充沛,據說他是牛步... 打七到第九天,如果功夫用得好的話,應該有些消息。在這樣一個關鍵時刻,大家在用功...

打七到第九天,如果功夫用得好的話,應該有些消息。在這樣一個關鍵時刻,大家在用功... 《金剛經》講,一個修行的人要達到三心不可得的境界。三心者,過去心、現在心、未來...

《金剛經》講,一個修行的人要達到三心不可得的境界。三心者,過去心、現在心、未來... 禪堂的居士身上穿的禪褂上都有止觀兩個字,在我們修行方面,止觀很重要,念佛也好,...

禪堂的居士身上穿的禪褂上都有止觀兩個字,在我們修行方面,止觀很重要,念佛也好,... 修習禪定的法門,古德歸納為三門,就是息門、色門、心門。所有修行的法門不出這三種...

修習禪定的法門,古德歸納為三門,就是息門、色門、心門。所有修行的法門不出這三種... 01 塵沙劫又塵沙劫,數盡塵沙劫未休。 當念只因情未撇,無邊生死自羈留。 02...

01 塵沙劫又塵沙劫,數盡塵沙劫未休。 當念只因情未撇,無邊生死自羈留。 02... 禪人以持明(持咒)為專行,從事者三十年,心地未有發明。乞老人指示。 老人因示之...

禪人以持明(持咒)為專行,從事者三十年,心地未有發明。乞老人指示。 老人因示之... 恩愛縈纏與麼來,三緣和合住胞胎。 鑿開混沌通身瑕,踏破虛空滿面埃。 命若懸絲分...

恩愛縈纏與麼來,三緣和合住胞胎。 鑿開混沌通身瑕,踏破虛空滿面埃。 命若懸絲分... 三十年前,當我還是慈孝寺的沙彌時,洗碗可不是一件愜意的差事。結夏安居時,所有比...

三十年前,當我還是慈孝寺的沙彌時,洗碗可不是一件愜意的差事。結夏安居時,所有比... 原文: 接手書,知居士有向上志。然未知法門所以,及與時機。縱曾讀光文鈔,亦未究...

原文: 接手書,知居士有向上志。然未知法門所以,及與時機。縱曾讀光文鈔,亦未究... 用功人有兩種難易:(一)初用功的難易,(二)老用功的難易。 初用功的難偷心不死...

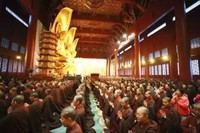

用功人有兩種難易:(一)初用功的難易,(二)老用功的難易。 初用功的難偷心不死... 寺院的中心為禪堂。禪堂有四大法器:鐘板、香板、散香、慧命台上坐木魚。 禪堂內分...

寺院的中心為禪堂。禪堂有四大法器:鐘板、香板、散香、慧命台上坐木魚。 禪堂內分... 修行,最主要一個根本的東西就是要有信心、要有道心。信心沒了,做什麼都不成。最主...

修行,最主要一個根本的東西就是要有信心、要有道心。信心沒了,做什麼都不成。最主... 唐貞觀十二年(公元638年)二月初八子時,一個體重稍輕但還健康的男孩在夏盧村降...

唐貞觀十二年(公元638年)二月初八子時,一個體重稍輕但還健康的男孩在夏盧村降... 歷史上的中國禪者,僧,我特欽佩慧能;俗,則是傅翕。這傅大士,有一偈,未出家時,...

歷史上的中國禪者,僧,我特欽佩慧能;俗,則是傅翕。這傅大士,有一偈,未出家時,... 一些禪修多年並有所體驗的人,可能會認為自己已經證得清淨的智慧,不再有對自我的執...

一些禪修多年並有所體驗的人,可能會認為自己已經證得清淨的智慧,不再有對自我的執... 三祖大師說:至道無難,唯嫌揀擇。所謂至道,一是至極之道,就是修行要達到的最高境...

三祖大師說:至道無難,唯嫌揀擇。所謂至道,一是至極之道,就是修行要達到的最高境... 《佛印了元禪師痛諭文》,其略曰:一念靜心,終成正覺;蛙步不休,跛鼈千里。根有利...

《佛印了元禪師痛諭文》,其略曰:一念靜心,終成正覺;蛙步不休,跛鼈千里。根有利... 唐代還有位懷玉禪師,這位懷玉禪師修行非常精進,夜不倒單,日中一食,每天七萬聲佛...

唐代還有位懷玉禪師,這位懷玉禪師修行非常精進,夜不倒單,日中一食,每天七萬聲佛... 在所有的禪修姿勢裡面,坐是一個最理想的姿勢,因為在坐的時候,我們身體的狀態是處...

在所有的禪修姿勢裡面,坐是一個最理想的姿勢,因為在坐的時候,我們身體的狀態是處... 江西道一禪師。漢州什方縣人也。姓馬氏。本邑羅漢寺出家。容貌奇異。牛行虎視。引舌...

江西道一禪師。漢州什方縣人也。姓馬氏。本邑羅漢寺出家。容貌奇異。牛行虎視。引舌... 淨土之為教,仰承阿彌陀佛四十有八大慈大悲深重願力,攝取十方一切眾生,凡具信心者...

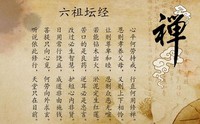

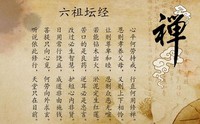

淨土之為教,仰承阿彌陀佛四十有八大慈大悲深重願力,攝取十方一切眾生,凡具信心者... 第一首 菩提本無樹,明鏡亦非台。 本來無一物,何處惹塵埃。 第二首 說通及心通...

第一首 菩提本無樹,明鏡亦非台。 本來無一物,何處惹塵埃。 第二首 說通及心通... 問: 既唯一真心,教中云何復說諸法如幻? 答: 了境是心,萬法奚有?以依心所起...

問: 既唯一真心,教中云何復說諸法如幻? 答: 了境是心,萬法奚有?以依心所起... 古代祖師直指人心,見性成佛,如達摩祖師的安心,六祖的唯論見性,只要直下承當便了...

古代祖師直指人心,見性成佛,如達摩祖師的安心,六祖的唯論見性,只要直下承當便了... 【原文】 有誦六祖偈云:惠能沒伎倆,不斷百思想,對境心數起,菩提作麼長。揚揚自...

【原文】 有誦六祖偈云:惠能沒伎倆,不斷百思想,對境心數起,菩提作麼長。揚揚自... 夫業系受身,未免形累,稟父母之遺體,假眾緣而共成。雖乃四大扶持,常相違背,無常...

夫業系受身,未免形累,稟父母之遺體,假眾緣而共成。雖乃四大扶持,常相違背,無常... 志公禪師即寶誌禪師(公元418年514年),南北朝齊、梁時僧,又稱寶誌、保志、...

志公禪師即寶誌禪師(公元418年514年),南北朝齊、梁時僧,又稱寶誌、保志、... 參禪人,工夫能做到不打失、不走作、不間斷,三能辦到,許是工夫持久。何以故?正提...

參禪人,工夫能做到不打失、不走作、不間斷,三能辦到,許是工夫持久。何以故?正提... 在日常生活中,我們要依修行的標準調整自己的心態和情緒,一定要把修行的理念應用在...

在日常生活中,我們要依修行的標準調整自己的心態和情緒,一定要把修行的理念應用在... 在禪師裡面有一個很重要的公案: 六祖大師有一天去參加一個弘法的法會,這時候吹來...

在禪師裡面有一個很重要的公案: 六祖大師有一天去參加一個弘法的法會,這時候吹來... 翠岩可真禪師是宋代著名高僧,福州人。曾經參訪過慈明禪師,因到金鑾結夏安居,與善...

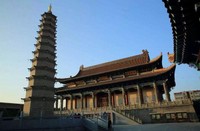

翠岩可真禪師是宋代著名高僧,福州人。曾經參訪過慈明禪師,因到金鑾結夏安居,與善... 柏林禪寺在唐朝出過一個偉大的禪師趙州從諗禪師,他的舍利塔現在還在這裡。趙州禪師...

柏林禪寺在唐朝出過一個偉大的禪師趙州從諗禪師,他的舍利塔現在還在這裡。趙州禪師...

馬祖一日謂眾曰:汝等諸人,各信自心是佛,此心即是佛心。達磨大師從南天竺國來至中...

能傑法師:童蒙止觀

參禪與念佛法門是異是同

境隨情起,識逐緣生

不要妄想住茅蓬,茅蓬不好住啊

本既無迷,悟亦不立

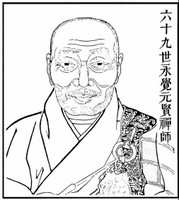

永覺元賢禪師:示淨土社諸善友七首

他這念頭一動,你折了好大的福

不管哪一宗都要見性,不見性你弄的還是生滅

船子和尚與夾山禪師

要得在世不造過者,只有參禪一法

直指此心,佛性正是你心

嶺東第一禪——僧稠大師的故事

禪宗對六識空性的體證

宗賾禪師勸參禪人兼修淨土

寶誌禪師《大乘讚》十首

父母未生之前誰是我,生我之後我是誰

參禪無秘訣,只要生死切

念佛人能往生西方,但禪密行者成就後去哪裡

北宋高僧死心悟新禪師

無禪有淨土往生的人太多了

恰恰用心時,恰恰無心用

道無可修,法無可問,起心動念,即乖法體

有禪無淨土,十人九蹉路

殊不知此下疑情,方才是得力處

只要話頭得力,不拘動靜,自然不被他轉

學道惟貴痛切,一刻不可放過

來去自由的良介禪師

任是美滿一生,莫如淡薄一世

唯有一念話頭,是當人命根

開悟不是想出來的

元代高僧天如惟則禪師

修行應發三種心

禪宗與淨土宗之異同

參禪與修淨土的人,還需要研讀經教嗎

元代高僧中峰明本禪師

北宋高僧大通善本禪師

妄想起滅不停,正是輪迴生死根本

唐代高僧百丈懷海禪師

返觀內照,觀此生滅之心

抱定這一個死句啃,不問開悟不開悟

唐代高僧懷玉禪師

淨土道場是否可以不提「禪」字

磨磚不能成鏡,打坐又怎麼會作佛呢

古人用功不肯剎那離開工夫,故能當下悟道

天寧維那十六歲,功夫相應付飯債

靜中有工夫,動中亦要有工夫

沒有遠離這「五蓋」,休想得定

任在一切處辦道十年,不如叢林辦道一日

如何參究「念佛是誰」這個話頭

宋代高僧天衣義懷禪師

工窮力極本來面目現

念念分明無妄想,心心清澈無昏沉

智慧與禪定者易生淨土

宋代高僧圓照宗本禪師

打坐時面對業病的干擾,該怎麼辦呢

如何讓心不被外境所轉,同時定住

如野馬一樣的妄想心怎樣調伏

身相既離,心亦如幻,示疾者誰

真切工夫才有悟處

一切諸法皆如幻夢境界

破了本參,還有沒有妄想

摩尼寶珠其實就在你內心當中

修行第一關,就是看我們放不放得下

依這個標準來看,你還是屬於顛倒眾生

有禪有淨土,猶如帶角虎,現世為人師,來生作佛祖

調出入息消除內心散亂

馬祖道一的棒喝腳踢

禪坐時需克服兩種情緒,防止兩個偏差

《金剛經》中三心不可得的境界是什麼

做到這二十五法,就能開發禪定和智慧

修禪定的基本要求

中峰大師禪詩百首欣賞

憨山大師開示持咒之方法

生老病死頌

為了洗碗而洗碗

末世眾生仗自力斷惑證真,甚難甚難

用功人有兩種難易

禪堂法器與規矩詳解

「上根人」看電視,「下根人」進禪堂

禪宗六祖惠能生平壁畫欣賞

人生的自在,就在於去留自便

關於開悟的三種錯誤觀念

至道無難,唯嫌揀擇

參禪之四易四難

懷玉禪師精進用功,感得金台上品上生

禪坐時身體應該如何放鬆

馬祖道一禪師廣錄

當妄心雜亂之頃,念佛自然隨念寂靜

《六祖壇經》慧能詩偈集

云何說諸法如幻

疑情是看話頭的枴杖

惠能沒伎倆,不斷百思想

溈山禪師警策文

志公禪師:十二時辰頌

真參禪人,二六時中俱用持久之心

莫追憶,莫等待,莫猶豫

知道生命從哪裡來,才有辦法改變它

翠岩禪師《警僧銘》對僧人的告誡

來果老和尚

來果老和尚 道證法師

道證法師 蕅益大師

蕅益大師 夢參法師

夢參法師 如瑞法師

如瑞法師 弘一大師

弘一大師 省庵大師

省庵大師 妙蓮老和尚

妙蓮老和尚 其他法師

其他法師 六祖慧能

六祖慧能 淨慧法師

淨慧法師 太虛大師

太虛大師 淨界法師

淨界法師 印光大師

印光大師 慧律法師

慧律法師 善導大師

善導大師